2025年8月25日、僕と友人の男2人は地鉈温泉に向かって歩いていた。(山海の湯については前編へ)

地鉈温泉は、鉈で割ったような地形を特徴とする温泉。旅行作家・温泉評論家の野口冬人が作成した「露天風呂番付」では、東の張出横綱に番付けされた。

※以下の写真は、2025年8月26・27日の早朝に散歩した際に撮影した。

そんな名湯を目指す僕たちは、道中で「湯加減の穴」を発見。この穴は、地中で温泉の源泉とつながっているという。

友人に促されて穴に手を入れると、温かい蒸気がモワッ……。ちょうどいい湯加減の温泉に入れそうだ。

さらに歩くと、「入口 温泉郷」と書かれた岩と、「地鉈温泉 トイレあります」という案内板があった。

案内板に従って、南へ続く道に入った。道の両側は木々が生い茂り、日差しを遮ってくれて涼しい。風が通り抜けるとき、土と植物の匂いが鼻腔をくすぐる。

そんな道を歩き続けて、地鉈温泉に到着。

地鉈温泉は、神経痛や冷え症に効果があるため、「内科の湯」と呼ばれる。「外科の湯」の足附温泉とは対になる。

ここから階段を下って行った先が温泉だ。

緑の多い階段を下りていくと、ゴツゴツした岩だらけの場所に出た。

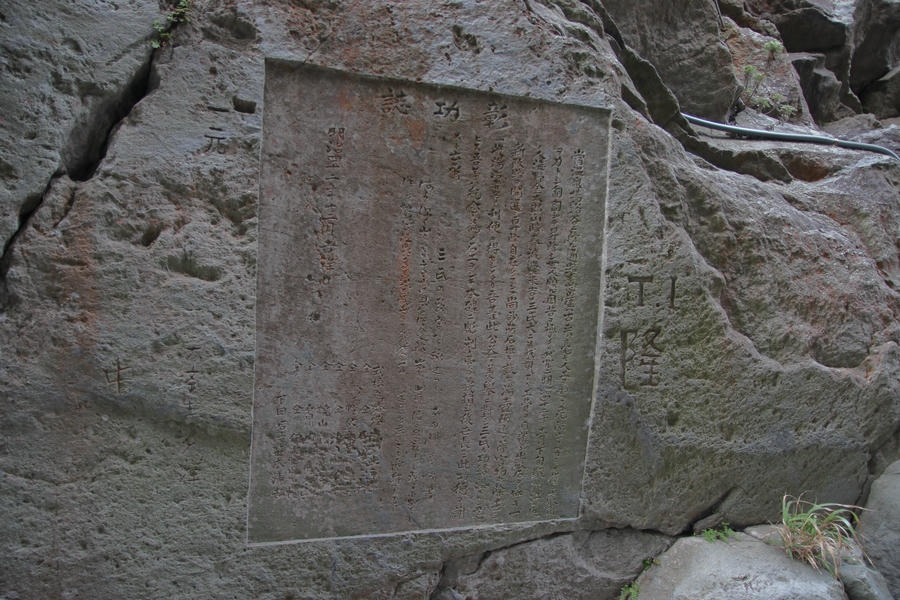

案内板でも説明されていた通り、明治41年(1908)に温泉への道を整備した石工3人の功績を称える「彰功誌」が岸壁に刻まれている。他の彫り文字は、温泉を訪れた来島者たちが落書きしていったもの。「記念」の文字はまだしも、カップルの名前も……。インバウンドで街中に増えた外国人のマナーばかり問題視されるが、日本人のマナーも決して褒められたものではない。バカップルめ!(笑)

木の柵が見えてくると同時に、温泉臭、いわゆる「腐った卵の臭い」が漂ってきた。茶褐色の湯には硫化鉄が含まれていて、臭いは硫化水素に由来する。

「そこのお湯は80度あるんだ。知らないで足を入れて火傷する人もいるから、気を付けて」

友人は茶褐色の湯を指さして言った。確かに湯の温度は高そうだが、まさか80度もあるとは……。友人の注意がなければ、僕も足先を入れて大惨事になっていたかもしれない。

この熱湯と海水が混ざり合って適温になっている場所が入浴スポットだ。友人は岩を伝って海へと近づいていく。僕も、足を踏み外さないよう注意しながら、彼の後を追った。ここで転んで岩にゴツンしたり、熱湯にボチャンしたりしたら、大好きな式根島に迷惑をかけてしまう。命懸けの移動だった(笑)

「ここが入るのにちょうどいいよ」

友人がそう言って入ったのは海だった。僕も彼に続いて海水に足を浸すが、深さがわからない。このまま全身が沈んでいきそうな……。そんな不安もあってとまどっていたら、友人が手を貸してくれた。僕が恐る恐る海に身を沈めると、水深は僕の胸の辺りまでだった。

冷たい波が押し寄せる。岩と岩の隙間からは熱めの湯が流れ込む。海水と熱湯が混ざり合って、心地よい温度になっている。波が引いていくと体を持って行かれそうになるので、岩を掴んで抗う。僕は、大自然に身を委ねながら、体の内側から温まっていくのを感じた。

僕たちが入浴していると、山海の湯のときとは別の家族連れがやって来た。今回も小学生の男の子と妹、お母さんの3人だったが、やはり男の子は興味津々。友人の説明を聞いた彼はすぐに海へ入った。僕の近くで「持ってかれるぅ~」と言いながら、押し寄せては引く波を楽しんでいた。

一方、お母さんに抱きかかえられながら海に入った妹は、岩にたくさん張り付いているフナムシを見て「こわ~い!」と泣きそうになる(笑)

家族3人で入浴していると、遅れてお父さんが到着。合流した家族は海を出て岩場を散策しに行ったが、男の子はまた戻って来た。よほどこのスポットが気に入ったようだ。波と戯れる彼の笑顔がキラキラ輝いていた。

この後、女性二人組やカップルなどもやって来て、友人の説明を聞いて入浴していった。海の水位が低く、あちこちにある湯船の湯は熱かったが、まさか海の一部が適温になっているとは……。このことを知らない観光客の皆さんも、友人のガイドのおかげで、貴重な温泉体験を楽しめたのだった。

帰りはこの階段を上らなければならない。「温泉自体の効能だけでなく、階段を上り下りすることで足腰が鍛えられて健康的になるのでは?」と思うほどの階段も、友人と語らいながら歩くのは決して苦痛ではなかった。むしろ、最初から最後まで笑いが絶えなかった。

山海の湯と地鉈温泉に入浴して、僕の温泉のイメージが完全に覆った。海辺の秘湯は、潮の満ち引きによって姿を変え、人々を癒してくれるのだ。

コメント