2025年8月23日、僕は、中原街道と府中街道が交わる「小杉十字路」交差点から、中原街道を東へ進んだ。

目的は、武蔵小杉の史跡として紹介されている「油屋の庚申搭」。中原街道を道なりに歩いて行くと……。

祠があり、その中に石碑が見える。石碑に刻まれているのは、六本腕の青面金剛明王で、邪鬼を踏みつけている。台座にいるのは「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿だ。

「武蔵小杉ブログ」の記事によると、「油屋」の屋号を持つ家の角にあったために「油屋の庚申様」と呼ばれていたという。

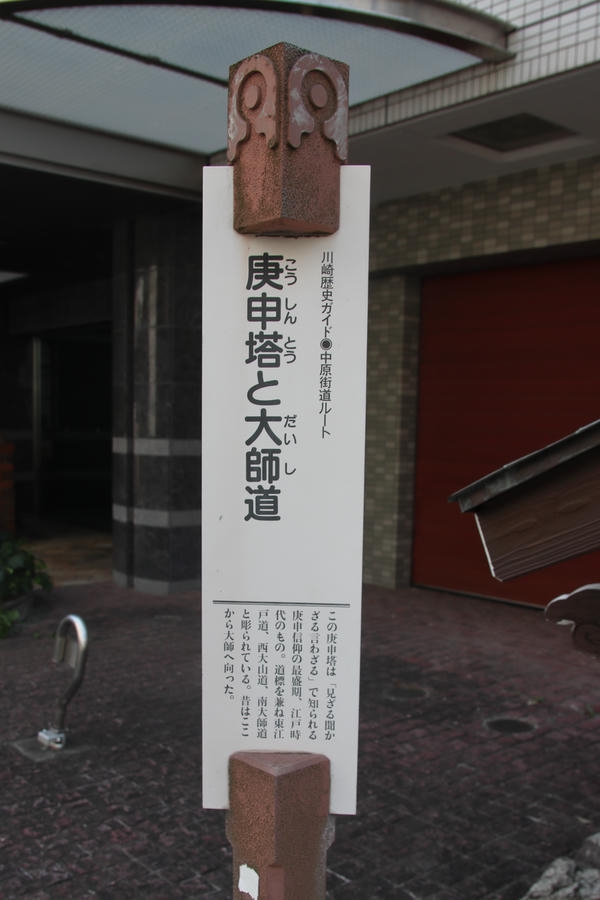

「庚申搭と大師道」と書かれた川崎歴史ガイドには次の説明がある。

庚申信仰は、道教の「三尸(さんし)説」に由来する。三尸とは、人間の体内に宿る3種類の虫。旧暦で60日に一度巡ってくる庚申の夜、三尸は体内から抜け出して天に上り、天帝に宿主の悪行を告げ口する。これを聞いた天帝はその宿主の寿命を縮めるという。

庚申信仰は奈良時代に日本へ伝わり、江戸時代以降に民間信仰として盛んとなる。江戸時代の人々は「庚申講」と呼ばれる集まり(講)を組織し、庚申の夜は三尸が体内から抜け出さないように徹夜した。庚申信仰を口実に夜通しどんちゃん騒ぎをしたかっただけだろうが、そういうのが流行るほど平和だったともいえる。

庚申搭は、庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多かった。天に上れなかった三尸の供養と人々の罪を贖うことに加えて、長寿や健康、家内安全などの現世利益の願いを込められたとか。

「三猿=猿田彦=道案内の神」なので、庚申搭は道標としての役割を果たすことがある。油屋の庚申搭も道標だったことは、川崎歴史ガイドで説明されている。

油屋の庚申搭に面する道が「大師道」だが、この道の歴史については新小杉開発株式会社の記事に詳しい。大師道を南に歩いていくと、右手側に細い道を発見。裏路地マニアの好奇心をかき立てる道だ。

細い道を進んで行くと、別の道へ出るところにヤツデなどの植物が生えていて、その植物に隠れるように祠がある。

この祠に何が祀られているのか気になり、植物に分け入って扉から覗いてみた。しかし、中はよく見えず……。

というか、狭い空間に入り込んで、祠の中を覗こうとしたり、祠の写真をパシャパシャ撮りまくったりしていた僕は、近隣住民からしたら明らかに不審者だ。通報されると嫌なので、いつまでもとどまるわけにはいかなかった。無念。

扉の前には1円玉が何枚か置かれていた。これらのお賽銭がだいぶ汚れていたので、祠は手入れが行き届いていないのかもしれない。とはいえ、取り壊されずに残っていることを考えると、近隣住民から完全に忘れ去られたわけではなさそうだ。

植物に隠れるようにひっそりと存在し、扉が駐車場の壁を向いている祠。川崎歴史ガイドはなく、グーグルマップなどでも確認できず……。謎は深まるばかりだった。

こういう信仰の痕跡があちこちに残っているのが川崎市だ。裏路地を散策すると、思わぬ出会いがあって楽しい。

コメント